2017 – das war ein Jubiläumsjahr: Denn ein Jahrhundert zuvor hatte die Neuapostolische Kirche begonnen, das Heilige Abendmahl ganz offiziell ohne Weinkelch zu feiern. Die Hostien-Historie im Schnelldurchlauf.

Im Ersten Weltkrieg wird nicht zuletzt der Wein knapp, der zum Heiligen Abendmahl aus Kelchen genippt wird. Gleichzeitig geht die Angst vor Seuchen um. Die hygienische und sparsame Lösung: mit Wein beträufelte Hostien, wie sie per Feldpost schon an die Soldaten gingen. Das praktiziert Stammapostel Hermann Niehaus ab Karfreitag 1917.

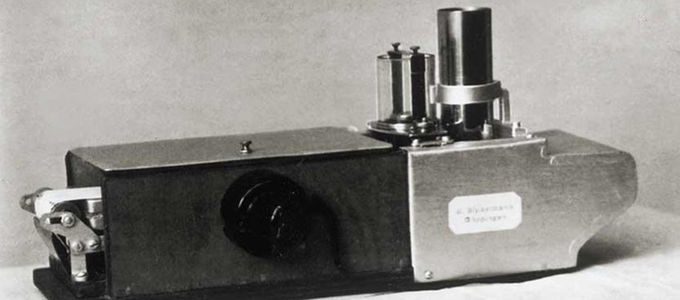

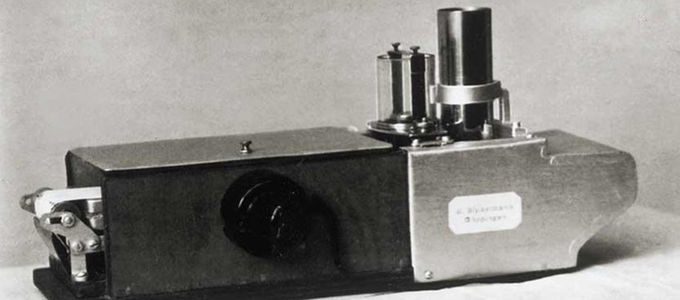

Bezugsquellen für Oblaten gibt es viele. Schwierig ist es indes, die drei Tropfen Wein auf eine ausreichende Menge an Hostien zu bringen. Das passiert anfangs von Hand – mit Pipetten, Spritzen oder Stempeln aus Korken und Holzstäbchen. Erleichterung bietet der Bickelmann‘sche Hostientupfer, ein Stempelgerät, das ein Kirchenmitglied konstruiert hat.

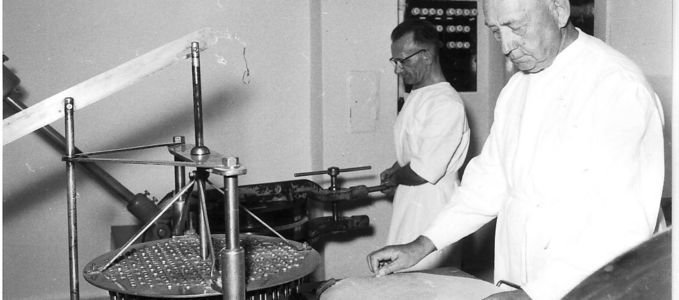

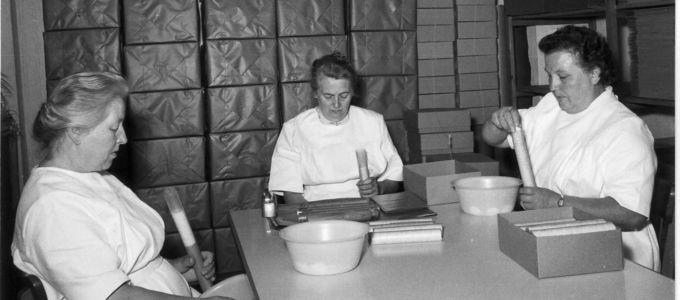

Von der Handarbeit zur Großproduktion

In Richtung Professionalisierung geht die Beschaffung, als sich der Bäckermeister Max Pflug, Priester in der Gemeinde Herne (Deutschland), 1925 aufs Hostienmachen spezialisiert. 1931 übernimmt die Kirche seinen Betrieb. Am neuen Standort Bielefeld entsteht die kircheneigene Hostienbäckerei.

Mit der Kirche wächst dort die Produktion: von 9,7 Millionen auf bis zu 238 Millionen Hostien pro Jahr. Um für die größten Abnehmer vor Ort günstiger produzieren zu können, entstehen in Kapstadt (Südafrika) und 2012 in Lusaka (Sambia) weitere kircheneigene Bäckereien.

Formfragen zu Brot und Wein

Eigenheiten in der Form des Heiligen Abendmahls haben Tradition seit einem Jahrtausend. Auf Brot ohne Treibmittel hat sich die Katholische Kirche festgelegt. Auf Sauerteig-Brot besteht die orthodoxe Kirche. Äußerlich abstrahierte sich das Brot vom Fladen zur Oblate, blieb aber rund.

Während die Ostkirche an Rotwein festhält, darf es in der Westkirche auch Weißwein sein. Traubensaft wird bei Methodisten, Unierten und Reformierten gereicht. Während in der Katholischen Kirche traditionell vor allem der Priester aus dem Kelch trinkt, ist in der Evangelischen Kirche der Wein für alle gegeben.

Der Stellenwert des Sakraments

Vielfalt herrscht beim Heiligen Abendmahl nicht nur in der Form, sondern auch im Inhalt. Für Teile der Reformierten Kirche sowie Mennoniten, Baptisten, Pfingstgemeinden und viele evangelikale Freikirchen sind Brot und Wein nur Symbol für die Gegenwart Christi. An die „Realpräsenz“ glauben hingegen die Römisch-Katholische Kirche, die Evangelische Kirche lutherischer Ausprägung, die Orthodoxe Kirche und auch die Neuapostolische Kirche.

Sah die Neuapostolische Kirche das Abendmahl im frühen 20. Jahrhundert nur als „Quittung zur empfangenen Freisprache der vergebenen Sünde“, so dreht sich das Verhältnis binnen 70 Jahren komplett um: Das Heilige Abendmahl ist Höhepunkt des Gottesdienstes, die Sündenvergebung die Voraussetzung zum würdigen Empfang.

Im Zeichen von Jesus Christus

Nicht nur die Hostie, sondern auch der Kelch ist Komb: Nach Jahrzehnten der Vielfalt an liturgischem Gerät zeigt sich in den 1950er Jahren ein Trend zur Einheitlichkeit. Pragmatisch kombiniert der bauchige Prototyp bisherige Traditionen: Die Patene wandert als Einsatzschale in den Kelch, der sich per Metalldeckel als sogenanntes Ziborium ausweist. Die Krönung ist das Kreuz darauf.

Bleibt nur noch die Frage nach der Dreizahl der Weintupfen: Ursprünglich war auf den Hostien ein Kruzifix eingeprägt. Und wie Blut waren die Tropfen genau dort platziert, wo die Arme und Beine Jesu das Kreuz berührten. 1990 wich die Prägung den Symbolen Alpha und Omega. Sie stehen nach Offenbarung 22,13 für den erhöhten Christus: „Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.“